小小手表屏幕背后场内配资,藏着一场家长、学校和厂商之间的“三角战争”。

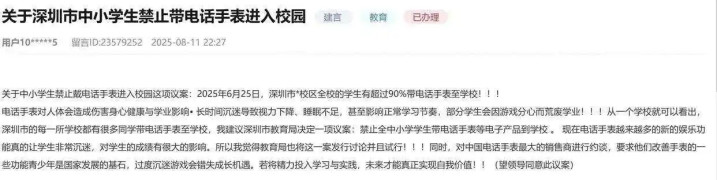

近日,广东深圳一位家长在人民网留言板上建议“禁止电话手表进入校园”,引发全网热议。该家长认为,如今电话手表游戏、短视频功能俱全,孩子上课分心、视力下降、甚至偷偷充值消费,问题层出不穷。

这条建议迅速获得大量网友点赞支持,但也有人质疑:“一刀切禁止,孩子上下学路上的安全谁来保障?”一场关于智能电话手表的去留之争正在全国范围内悄然上演。

功能暴走:安全工具变娱乐终端

曾几何时,电话手表还是简单的通讯工具——打电话、定位置,让父母安心。如今的电话手表早已“升级换代”成迷你智能手机。

某品牌旗舰款配置了百万像素摄像头和4G全网通功能,支持应用商店下载各种游戏和社交软件。

深圳市眼科医院2024年数据显示,12%的青少年近视病例与长时间使用小型电子屏幕直接相关。一位小学班主任透露,曾在课堂上没收过装有20余款应用的电话手表。

安全困境:防沉迷还是保安全?

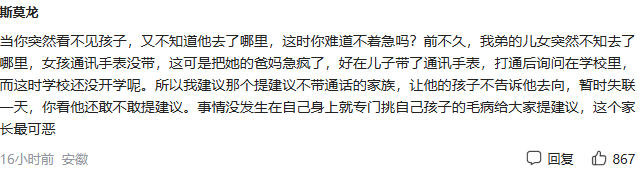

禁止电话手表进入校园的建议看似简单,实则牵动着万千家长的神经。

支持禁止的家长认为,电话手表已经成为“电子鸦片”,导致孩子学习分心、攀比消费。某投诉平台数据显示,去年未成年人通过电话手表私自充值的纠纷达370余起,单笔最高金额超过5000元。

反对禁止的家长则担忧孩子安全:“没有电话手表,我怎么知道孩子是否安全到校?遇到紧急情况怎么办?”这种担忧不无道理,在上下学路上等脱离学校监管的场景中,电话手表确实发挥着重要的安全保障作用。

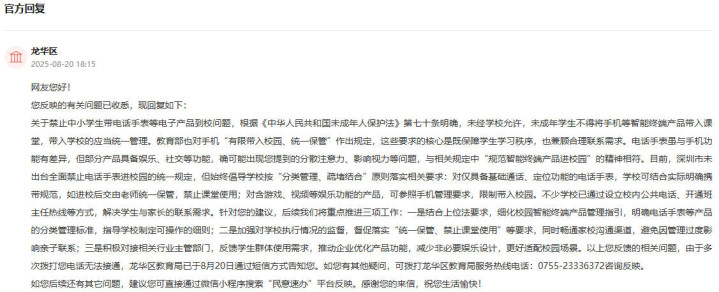

管理探索:分类管理疏堵结合

面对这一两难问题,深圳龙华区教育局的回应展现了管理智慧。教育局表示,深圳市未出台全面禁止电话手表进校园的统一规定,但始终倡导学校按“分类管理、疏堵结合”原则落实相关要求。

一些学校已经开始探索创新管理模式。广州某小学要求入校手表启用“课堂模式”,自动屏蔽所有非通讯功能。上海推行的“校园智能设备管理共同体”集合了家长、学生代表、教育专家和厂商技术人员,共同商定管理细则。

数据显示,这种参与式治理模式效果显著,试点学校违规使用电子设备的情况同比下降62%。

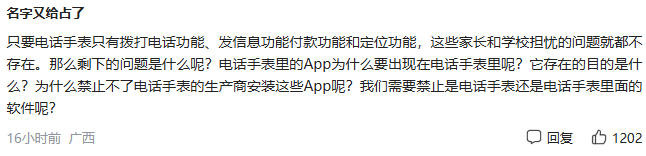

根源问题:厂商利益与教育责任的博弈

一位网友一针见血地指出:“没有APP,就卖不了1000块钱了,只能卖100块了。”这句话揭示了问题的核心——利润驱动下的功能泛滥。

目前国内电话手表行业标准对适龄设计、内容过滤等软件层面缺乏强制要求,希望在《儿童智能手表技术规范》增加相关条款。

家长在选购电话手表时也需承担责任。按照需求谨慎选择带有非必要娱乐功能的产品,而不是一味追求“高配置”。

广州已经率先施行《中小学生心理健康促进条例》,明确规定学校可禁止学生携带智能设备入校。但同时要求学校在公共区域设置公用电话供学生应急联系家长。

深圳龙华区教育局表示将细化校园智能终端产品管理指引,同时推动企业优化产品功能,减少非必要娱乐设计。

电话手表之争本质上是数字时代教育理念的碰撞。找到保障教学秩序与满足联络需求之间的平衡点场内配资,需要学校、家长和厂商的共同智慧。

证配所提示:文章来自网络,不代表本站观点。