本文转自:人民网-安徽频道场内配资

“以后再也不用担心刮风下雨,就盼着年底搬进新家!”年过七旬的居民赵曙光对新家充满期待。该工程自今年4月正式启动,目前已完成结构封顶,预计年底前即可竣工交付。

推进危房解危自主更新,不仅是消除安全隐患的必然要求,更是回应群众期盼、提升居住质量的重要民生举措,它意味着,城市更新从“大拆大建”迈向“精细再生”。

市科委宿舍改造前后。

区住建局相关负责人介绍,自2023年12月全市首个危房重建项目——市科委宿舍解危工程在包河顺利交付以来,全区逐步摸索出一套适用于高密度建成区的危房解危工作机制,并在空间增效、多元筹资等方面积累了实践办法。

共商共谋赢“民心”

“全靠一张嘴、两条腿,反反复复去磨合。”包公街道危房解危专班负责人余磊这样总结解危工作的艰难。

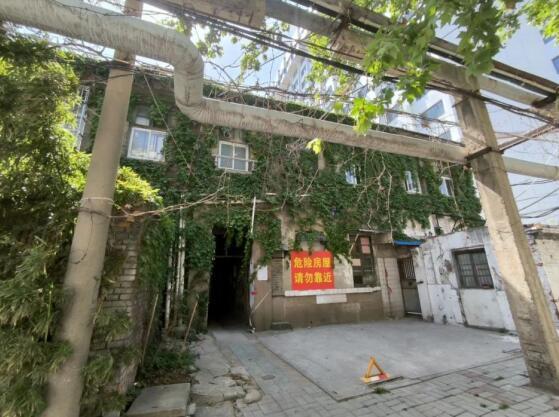

建于20世纪70年代的巢湖路危房。

在全区D级危房清单中,巢湖路上的3户私房情况尤为特殊。这些建于20世纪70年代的房屋属居民私有房产,长期用于经营活动。

一方面,因涉及经营收益,解危需同时面对业主和租户的双重压力,协调难度大;另一方面,砖混结构的房屋已严重老化,且毗邻巢湖路小学,安全隐患突出。为此,雨花桥社区迅速组建解危小组,成员涵盖社区“两委”、支部党员和红色小管家等。工作组与3户产权人就方案审批、建设资金等关键问题展开多轮协商,最终达成一致。

巢湖路危房翻建施工现场。

2025年7月底,改造工程正式启动。预计年底前,这三栋危房将以安全宜居的新貌重现原址。

社会资本助“解危”

危房解危,核心是做好“人”的工作、破解“钱”的难题。

位于包公街道宁国新村社区齐云巷的三幢苏式建筑,始建于1952年,原为某国企职工宿舍。因年久失修、主体结构存在严重安全隐患,居民多次反映诉求。

建于20世纪50年代的齐云巷危房。

然而,由于产权单位历经变更,现归属方齐云山庄因经营困难,无力承担解危资金,导致改造工作一度陷入停滞,居民焦虑日益加剧。

转机出现在2024年。一次偶然机会,工作组获悉大家养老公司有意租赁产权单位名下闲置的齐云山庄主楼,便主动对接、积极争取,反复强调危房改造的紧迫性与社会意义。

“危房紧挨着主楼,企业也要考虑项目的周边安全,在街道与社区的不懈努力下,最终被我们的诚意打动。”宁国新村社区党委副书记刘骞回忆,企业最终同意以场地租赁费用为改造垫付资金,通过危房共管账户保障项目正常运作。

齐云巷危房加固施工现场。

危房解危工作开展以来,包河区因地制宜,积极推动产权单位、业主与社会力量形成合力,持续探索多样化解危模式,筑牢城区居住安全底线。

据悉,全区已鉴定D级危险住房42栋、489套。截至目前场内配资,已完成解危工作10栋、99套;正在施工18栋、242套;下剩14栋、148套均已明确处置方式。(毕芃 图/文)

证配所提示:文章来自网络,不代表本站观点。